Le 1er Mai, jour férié, les syndicats de travailleurs défilent partout en France. Mais saviez-vous que l’origine cette tradition, qui remonte à 1890, n’est pas française, mais américaine, native de Chicago ? On vous en parle.

Pourquoi fêtons-nous le 1er Mai ?

• « La fête du Travail » telle qu’on la connaît provient en fait des manifestations des travailleurs américains à la fin du XIXe siècle.

• Le 1er Mai 1884, les syndicats d’ouvriers se donnent deux ans pour obtenir la journée de 8 heures. Cette date n’est pas un hasard : outre-Atlantique, elle correspond au premier jour de l’année comptable des entreprises, donc aux termes des contrats pour les ouvriers.

• En 1886, de grandes manifestations sont organisées partout dans le pays. Mais à Chicago, la situation dégénère. Une bombe explose, des policiers sont tués et des syndicalistes sont condamnés à mort.

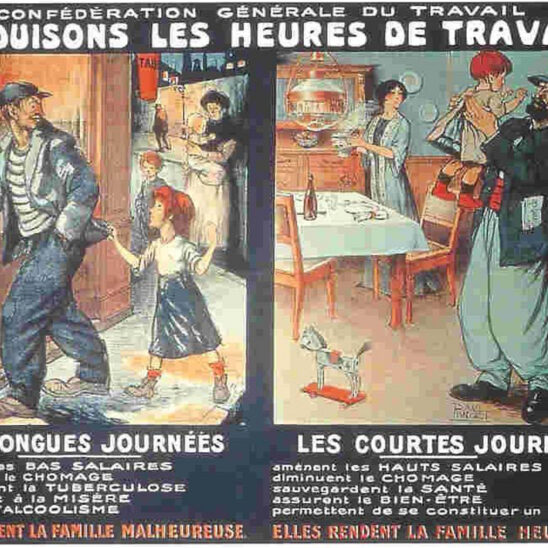

• En 1889, à Paris, au Congrès de la deuxième internationale socialiste, on décide de faire de chaque 1er Mai une journée de manifestations. Comme les ouvriers américains, l’objectif est d’obtenir la réduction de la journée de travail à 8 heures.

• Les premiers défilés sont organisés l’année suivante, mais en 1889, dans la commune de Fourmies, dans le Nord, l’armée tire sur la foule.

Le bilan est lourd : neuf morts, dont deux enfants et 35 blessés.

En souvenir du sang versé à Fourmies, les manifestants décident de porter une églantine écarlate, fleurs traditionnelles du Nord.

Le 1er mai s’enracine dans les traditions des ouvriers européens.

En France, les premières avancées se font sentir avec la création en 1906 d’un Ministère du Travail. (René Viviani : 1er titulaire du ministère du Travail) le 1ermai de cette même année, la CGT encourage les salariés de la France entière à ne plus travailler au-delà de 8 heures.

Mais il faut attendre 1919 pour que la journée de 8 heures soit finalement légalisée.

Le fascisme s’empare du 1er mai

Sous l’Occupation, le régime de Vichy, comme le IIIème Reich, tente de s’approprier le 1er mai. Le maréchal Pétain instaure en 1942 une journée chômée, sans diminution de salaire. Mais la propagande impose sa propre vision du travail. L’appellation » fête des Travailleurs « , jugée trop proche de la lutte des classes, est changée en » fête du Travail et de la concorde sociale « . À l’églantine rouge, associé à la gauche, au communisme et aux idées révolutionnaires, le muguet est préféré.

Avec la libération, le 1er Mai est rebaptisé » fête du Travail« . il devient en 1948 un jour férié, chômé et payé. La coutume d’offrir du muguet persiste, elle aussi, tirant donc ses racines, en partie, du régime de Vichy.

Interdiction des manifestations

1954, les manifestations sont interdites. Alors que la guerre d’Indochine se termine pour les autorités françaises avec la partition du Vietnam, une autre guerre, une guerre sans nom commence en Algérie.Elle va durer 8 ans. Dès lors les manifestations seront interdites dans Paris. Celle du 1er mai 1954 se transformera en un rassemblement sur la pelouse de Reuilly.

De 1954 à nos jours : Il faudra attendre près de quinze années, c’est-à-dire 1968, pour qu’à l’initiative de la CGT, à nouveau, le monde du travail se donne rendez-vous dans les rues de Paris pour défiler un 1er mai.Le cortège partira de la République pour se rendre à la Bastille, symbole des libertés recouvrées.

Des conquis sociaux et des batailles idéologiques grâce au 1er mai

Depuis, les cortèges du 1er mai ont connu des fortunes diverses.

Les manifestations des plus importantes de l’après mai 1968 furent probablement celle de 1975, qui fut prétexte à fêter la fin de la guerre du Vietnam, et celle de 2002, pour lutter contre les idées racistes et les propositions antisociales du Front National présent au second tour de l’élection présidentielle.

Le contemporain à l’attaque des conquis sociaux liés aux mobilisations

Et malgré tout cela aujourd’hui, les travailleurs subissent des attaques incessantes et de plus en plus agressives par le patronat, appuyées par le syndicat du MEDEF et certains partis politiques libéraux. La retraite, la sécurité sociale, les salaires et tant d’autres sujets sociaux sont pointés du doigt et mis à sac d’année en année.

Dernier exemple en date, la remise en cause de la fermeture des commerces de non nécessité lors du 1er mai, pourtant seul jour légal obligatoirement férié selon le code du travail. Ce qui est nécessaire, c’est de préserver nos conquis, nous avons des aspirations de progrès social, faisons-les entendre le 1er Mai !

Pour la CGT, cette journée est et restera le symbole de la lutte pour les droits des travailleurs à travers le monde et l’histoire.